„Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ von Friedrich Wilhelm Murnau gilt als die „Mutter der Vampirfilme“. Im Stummfilm von 1922 wird der junge Hutter von seinem Chef nach Transsilvanien gesendet, wo Graf Orlock wohnt (der aufgrund eines Rechtsstreits nicht Graf Dracula heißen durfte). Der Graf will sich in Hutters Heimadtstadt Wisborg (Wismar) ein Haus kaufen. Doch Hutters Reise und seine Heimkehr werden zum Horrortrip: Nosferatu (der finstere Graf) kommt auf einem Geisterschiff übers Meer. Er bringt die Seuche in die Stadt, sucht nach frischem Blut und nur das Opfer einer schönen Frau kann ihn stoppen…

Stummfilm und Sound: zuerst kam die Musik

Der Stummfilm „Nosferatu“ ist ein Kino-Klassiker und Murnau ein Pionier der Filmgeschichte. Durch die neue Art des filmischen Erzählens kam „Nosferatu“ mit viel weniger Schrifttafeln aus als die meisten Stummfilme. Und das Publikum erlebte die „Symphonie des Grauens“ mit der eigens geschaffenen Musik des Komponisten Hans Erdmann. Im Berliner Filmtheater „Babylon“ kann man Film und Musik noch heute live erleben – bei Aufführungen mit dem Filmorchester.

Filmmusik – also die Verbindung von Film und Musik – ist ein paar Jahrzehnte älter als jeder andere Kinosound. Erst kam die Fotografie, dann lernten die Bilder laufen, dann begann man, passend zu den Bildern Musik zu improvisieren. Die Idee zum Film gehört zu jenen Ideen, die verschiedene Leute an verschiedenen Orten mehr oder weniger gleichzeitig hatten – Louis Le Prince, die Brüder Lumière, Edisons Entwickler-Team… In Berlin bauten Max und Emil Skladanowsky eine Filmkamera, die Kurbelkiste I. Im Varieté „Wintergarten“ zeigten sie Filme wie den vom Känguru mit Boxhandschuh. Und sie sorgten für Begeisterung. Die Stummfilme mit Musik zu begleiten, lag nahe. Kostengünstiger als ganze Filmorchester waren Kinoorgeln, die ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts in den Lichtspielhäusern Einzug hielten. Auch Phonographen und andere Lautsprecher wurden genutzt, damit der Stummfilm nicht stumm blieb.

Erstmal ziemlich unbeliebt: der Tonfilm

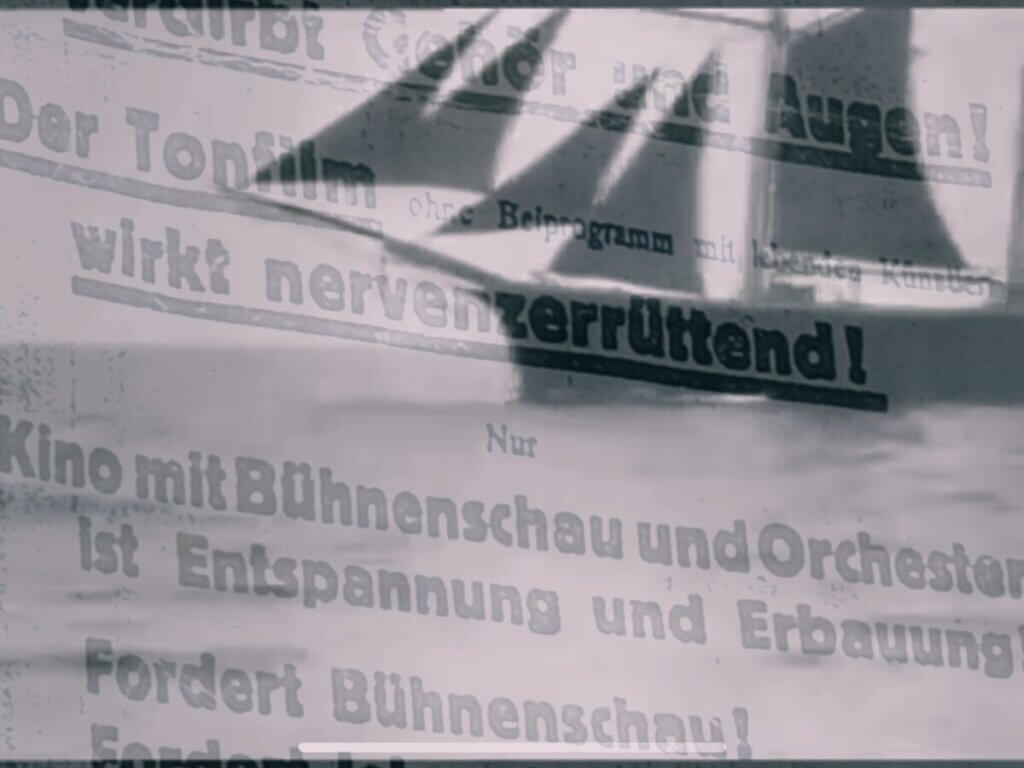

Dass der Film selbst stumm blieb, war normal; niemand sprach von Stummfilm. (In den USA hießen Tonfilme anfangs „Talkie“.) Als in den 1920er Jahren die ersten Versuche unternommen wurden, den Film zum Sprechen zu bringen, stieß das auf wenig Gegenliebe. Nicht nur, dass der Deutsche Musikerverband den Tonfilm als eine „Gefahr für den Musikerberuf und für die Musikkultur“ anprangerte. Auch der Artisten-Verband war gegen den Tonfilm, weil Filmaufführungen bis dahin oft mit Live-Darbietungen einhergingen. Und das Publikum war gegen den Tonfilm, weil die technische Umsetzung schlecht war. Erst versuchte man, Filmprojektion und Schallplatte zu verbinden; Synchronität war kaum möglich. Musik von Orchester oder Kinoorgel wurde von den Zuschauern hingegen einfach erwartet.

Doch das änderte sich bald. Es kamen Filme mit Tonaufzeichnung und weitere technische Neuerungen. Der Tonfilm wurde zum großen Erfolg. Der Stummfilm hatte ausgedient. Die allermeisten Stummfilme – etwa 80 Prozent – gibt es nicht mehr. Sie galten damals bald als wertlos, wurden entsorgt bzw. recycelt. Zudem waren die Filme leicht entflammbar, also auch noch gefährlich. Und kein Mensch vermisste die Stummfilme…

Stummfilme und Menschen, die nicht hören können

Dass überhaupt keiner die Stummfilme vermisste, stimmt nicht ganz: Es gab Menschen, die den Stummfilm vermissten. Es gab erfolgreiche taube Stummfilmschauspieler wie Granville Redmond, der mit Charlie Chaplin befreundet war, ihm sogar die Gebärdensprache beibrachte und in Chaplins (Ton-)Film „Lichter der Großstadt“ einen allerletzten kurzen Auftritt hatte. Es gab auch Filmschauspieler, die zwar hören und gut spielen, jedoch nicht gut sprechen konnten. Vor allem gab es Zuschauer, die zwar gut sehen, jedoch nicht (gut) hören konnten…

Für taube und hochgradig hörgeschädigte Menschen waren die Stummfilmzeiten tolle Zeiten. Endlich gab es auch für sie Kultur, bei der sie ohne Einschränkung dabei sein konnten. Sie verstanden die Stummfilme oft sogar besser als jeder andere: Menschen mit Hörschädigung kompensieren ihre Einschränkung über andere Sinne. Sie sind oft „Augen-Menschen“. – „Fluchen Sie nicht im Film!“, schrieb eine US-amerikanische Filmfirma der Stummfilmzeit in die Anweisungen für ihre Schauspieler. „Tausende Taubstumme besuchen die Lichtspielhäuser und können jede Lippenbewegung verstehen.“

Mit dem Tonfilm war das Vergnügen für Menschen ohne (oder mit eingeschränktem) Gehör vorbei. Der technische Fortschritt hatte sie vergessen. Es brauchte erst neue Entwicklungen, damit sie irgendwie doch wieder mitkamen.

Technik-Hören im Kino

Die Ringschleife bzw. die T-Spule bzw. die induktive Höranlage gibt es seit Ende der 1930er Jahre. Hörgerät oder CI benötigen eine Spule (innen); diese muss aktiviert sein. Ein Kupferdraht wird rund um den Kinosaal (bzw. einige Sitzreihen) verlegt und mit der Soundanlage gekoppelt. Nun kann man über die Spule den Sound direkt im Hörgerät (oder im CI) empfangen; störende Geräusche bleiben draußen.

Problem ist jedoch, dass auch nach fast 100 Jahren kaum ein Kino eine Ringschleife hat; auch kaum eines der großen Multiplex-Kinos. Und auch dort, wo es Ringschleifen geben soll, funktionieren sie mitunter nicht. Oder sie funktionieren zwar, sind jedoch nicht ausgeschildert, so dass niemand erkennen kann, dass es sie überhaupt gibt.

Mittlerweile gibt es fürs Kino noch einige Alternativen, etwa die GRETA App, die schwerhörigen und auch blinden Menschen barrierefreies Kino ermöglichen soll. Hier erhält man Sound direkt vom Smartphone, auf dem Display erscheinen die Untertitel. Angeboten wird das jedoch längst nicht für alle Filme. Und den Film auf der Leinwand zu sehen und gleichzeitig die Untertitel auf dem Handy zu lesen, ist nicht so einfach.

Bleibt die Hoffnung auf Auracast, über das wir hier schon geschrieben hatten. Auracast-Sender in Kinos einzubauen, ist nicht teuer. Die Soundqualität ist sehr gut und deutlich stabiler als beim induktiven Hören. Und neben Hörgeräten und CI können auch kompatible Kopfhörer empfangen, von denen es jetzt immer mehr gibt.

PS 1: Die Bilder zum Beitrag über den Stummfilm zeigen Filmszenen aus „Nosferatu“ gemixt mit alten Protestplakaten gegen den Tonfilm.

PS 2: Für den Beitrag habe ich insbesondere den Aufsatz „Taubstumme und Stummfilme. Zur Medialität des Inapparenten“ von Sophie Herr genutzt. Er ist 2015 in der Zeitschrift „Das Zeichen“ erschienen (Ausgabe 99).

2 Kommentare. Leave new

Ich hatte einmal die Greta App ausprobiert und nie wieder. Das scheiterte daran, dass die neben mir sitzende Person im Kino völlig genervt war von meinem leuchtenden Smartphone-Display. Vollkommen untauglich, nicht einfach zu bedienen. Da bleibt wirklich nur eine große Hoffnung auf Auracast. Danke für deine informativen Beiträge. LG Sigrun

Hallo Sigrun, danke für deinen Kommentar und die Erfahrungen mit der Greta App. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Lösung noch keine wirkliche Lösung ist. Und ich drücke die Daumen, dass es mit Auracast bald besser wird. LG zurück, Martin