Das Berliner Phonogrammarchiv, das zur Abteilung Musikethnologie des Ethnologischen Museums Berlin gehört, ist ein bemerkenswerter – oder besser gesagt: ein hörenswerter Ort. Vor hundert Jahren war das Archiv Ausgangspunkt für die vergleichende Musikwissenschaft. Hier lagern Aufnahmen tausender Gesänge und Musiken aus aller Welt – akustische Kulturschätze, die ohne diese Sammlung längst verloren wären. Vor einiger Zeit, als sich das Ethnologische Museum noch in Dahlem befand, war ich im Phonogrammarchiv, um darüber zu schreiben.

Der „falsche“ Gesang der Indianer

Gegründet wurde das Phongrammarchiv im Jahr 1900 an der Berliner Universität – und zwar vom Psychologen und Philosophen Carl Stumpf. Der beschäftigte sich vor allem mit Akustik und Tonpsychologie (also mit der Wahrnehmung von Tönen). Und er interessierte sich für die Musik der Völker außerhalb Europas. So kam es, dass er 1885 eine Aufführung einer Gruppe von Indianern besuchte, die auf Einladung der ethnographischen Gesellschaft in Halle gastierte.

Die Indianer trommelten und sangen, und Carl Stumpf machte eine Transkription, das heißt er schrieb den Text und die Noten auf. Am nächsten Tag wollte er seine Aufzeichnungen überprüfen. Deshalb bat er die Indianer, ihr Stück noch einmal vorzutragen. Das taten sie; aber der Forscher war irritiert. Sie schienen ein anderes Lied singen. Während die Indianer ihm versicherten, es sei genau dasselbe.

In gewisser Weise hatten beide recht, nur dass sie ein unterschiedliches Verständnis von Musik bzw. von Liedern hatten. Carl Stumpf verstand Musik so, wie er sie aus Europa kannte: ein Lied hat einen Text und eine Melodie, immer gleich. So ist das heute noch. Während die Musik von Kulturen außerhalb Europas oft viel variabler ist. Dort wird viel mehr improvisiert.

Töne festhalten – mit Technologie

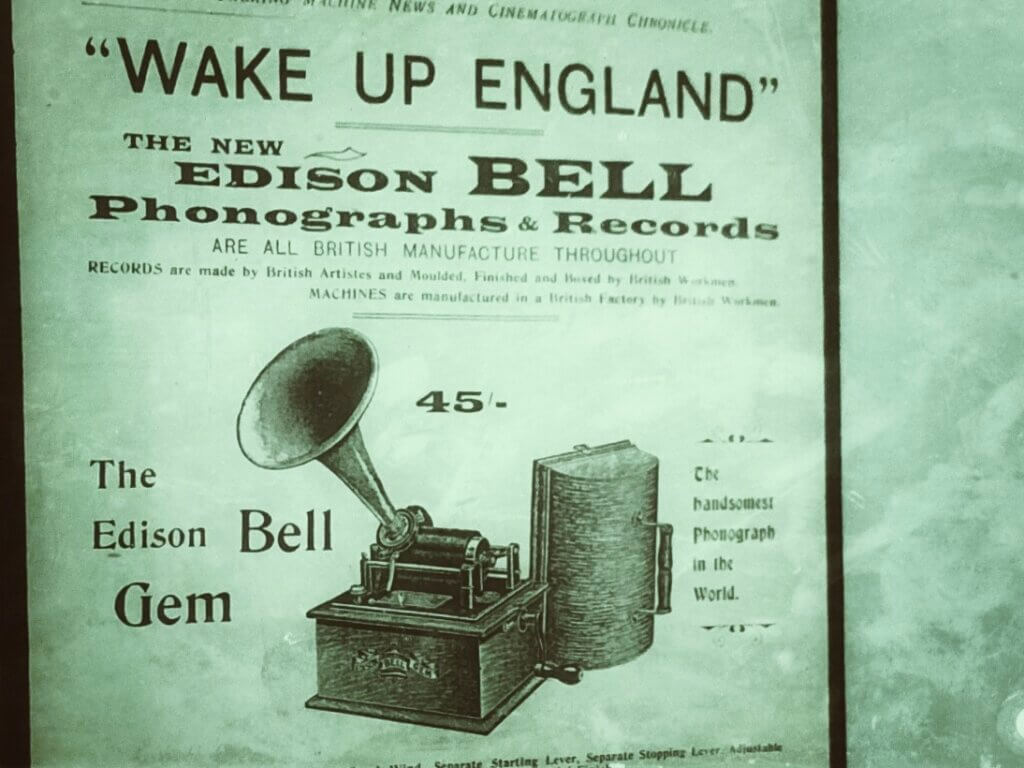

Carl Stumpf brachte dieses Erlebnis auf die Idee, für seine Forschung eine neue Technologie zu nutzen: den Phonographen. Den hatte Thomas Alva Edison gerade erst (1877) erfunden. Der Phonograph ermöglichte, was es nie zuvor gegeben hatte: Töne aufnehmen und sie, wann immer man wollte, erneut anhören. Heute ist das so selbstverständlich, dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Bis zum Phonographen hatte es Töne und Musik nur live gegeben (vielleicht noch als Echo).

Am Phonographen gab es einen Zylinder, der mit einer Folie aus Metall überzogen war. Es gab eine Nadel, die die Schallwellen als Bewegungen versetzte, und die Rillen in die Folie ritzte. Das war die Aufnahme. Wollte man die hören, musste die Nadel erneut die Rillen abfahren.

Der Phonograph war der Beginn aller Audio-Wiedergabetechnik – noch vor Schallplatte und Grammophon. Statt der Zylinder mit Metallfolie nutzte Edison schon bald Zylinder aus Wachs. Hier waren die Aufnahmen noch besser. Die Wachszylinder ließen sich außerdem besser bearbeiten und reproduzieren. Man nutzte sie einige Jahrzehnte lang. Erst nach 1915 kamen sie allmählich aus der Mode, weil es dann Schelllackplatten gab.

Fremde Musik aus dem „Menschenzoo“

Carl Stumpf konnte mit dem Phonographen also Musik festhalten, so, wie sie aufgeführt wurde. Seine erste Aufnahme aus dem Jahr 1900 ist von einer thailändischen Musikgruppe. Aufgenommen hat er sie im Berliner Zoo bei einer sogenannten Völkerschau.

Heute erscheint das ungeheuerlich, aber zur damaligen Zeit war es in Deutschland und anderen Ländern Europas normal, in Zoos auch Menschen fremder Kulturen zu zeigen. Ganze Dörfer wurden aufgebaut, in denen Menschen aus den Kolonien zu sehen waren – in ihrem Alltag, mit ihren Kleidern, ihren Bräuchen usw. Es wurden Tänze aufgeführt. Künstler traten auf. Alles sollte sein wie in den fernen Ländern – als eine Art Landeskunde, Attraktion. Und es war ein Geschäft. Es wurden Werbeplakate gedruckt. Millionen Besucher kamen, um sich fremde Völker anzuschauen – ungefähr so, wie Leute heute in Zoos gehen, um sich Tiere anzuschauen. Auch auf Jahrmärkten und auf Volksfesten wie dem Oktoberfest gab es das.

Heute weiß man, dass diese „Menschenzoos“ chauvinistisch und rassistisch waren. Damals war es für viele Leute die einzige Gelegenheit, Menschen aus fremden Kulturen zu begegnen – und sie zu hören. Es schien normal, dass man Kolonien hat und deren Einwohner unterdrückt. So wie es heute normal scheint, in den einstigen Kolonien billig Urlaub zu machen oder Fachkräfte von dort abzuwerben. Die letzten Völkerschauen gab es in Deutschland Anfang der 1950er Jahre. So lange brauchten Europäer, um zu verstehen, dass das nicht in Ordnung ist; einige hatten das auch schon früher begriffen.

Wie das Phonogrammarchiv entstand

Die Mitarbeiterin vom Archiv meinte, dass es ihr peinlich ist, wenn heute Forscher aus fernen Ländern in das Archiv kommen, um ihre Kultur zu erforschen, und wenn sie ihnen dann erklären muss, dass die Tonaufzeichnungen aus dem Zoo sind. Andererseits befinden sich im Phonogrammarchiv oft die einzigen Tonaufzeichnungen, die es von diesen Kulturen noch gibt.

Mit dem Sammeln begonnen hat Carl Stumpf gemeinsam mit einem zweiten Wissenschaftler, Erich Moritz von Hornbostel. Beide haben die Aufzeichnungen transkribiert und mit europäischer Musik verglichen. (Deshalb gelten sie heute als Väter der vergleichenden Musikwissenschaft.) Dass man Noten schreiben oder Klavier spielen kann, war damals selbstverständlich – zumindest im Bürgertum. Die zwei Forscher fanden Wege, um an immer neue Tonaufzeichnungen zu kommen.

Erich Moritz von Hornbostel hatte sehr gute Kontakte zum Museum für Völkerkunde. Das Museum hatte einen festen Stamm von Reisenden, die überall in der Welt Dinge aus fremden Kulturen sammelten. Also kam man auf die Idee, die Reisenden mit Phongraphen auszurüsten. Und sie bekamen eine Anleitung, in der es z. B. hieß, man solle nicht nur Gesänge aufnehmen, die dem Ohr eines Europäers schmeicheln, sondern vor allem das, was die Einheimischen gerne singen. Zudem wurden die Reisenden angehalten, ihre Aufzeichnungen im Anschluss immer vorzuspielen, denn das würde den Einheimischen besondere Freude bereiten und sie zu weiteren Produktionen ermuntern.

Wie man Wachstöne haltbar macht

Dass man Tonaufzeichnungen jederzeit und an jedem Ort anfertigen konnte, war ein großer Vorteil des Phonographen. Ein Nachteil gegenüber der Schallplatte, die nur wenig später erfunden wurde, war die Klangqualität. Die Laufgeräusche der Walze waren bei den Aufnahmen deutlich zu hören – insbesondere, wenn sich der Aufzeichnende nicht viel Mühe gab.

Der Phongraph wurde vor jeder Aufnahme aufgezogen. Dann ritzte er das Gehörte mit der Nadel in die Wachswalze. Das Abhören der Walze war nicht allzu oft möglich. Beim Abspielen der zirka drei Minuten langen Aufnahmen frisst sich die Nadel immer tiefer ein. Nach etwa zehnmaligem Abspielen war die Aufnahme weg. In der Berliner Staatsbibliothek gibt es z. B. eine Wachswalze, auf der sich Tonaufzeichnungen von Johannes Brahms befanden. Die wurde so oft gespielt, bis sie völlig leer war.

In Berlin entwickelte man für dieses Problem eine spezielle Lösung. Erich Moritz von Hornbostel, der eigentlich Chemiker war, galvanisierte die Walzen. Das heißt, er überzog sie mit einer Metallschicht und stellte Abformungen aus Kupfer her. Dabei gingen zwar die Original-Walzen kaputt. Aber auf Grundlage der Abformung (bzw. Matrize) ließen sich Kopien aus Hartwachs gießen, die man häufiger spielen und so die Inhalte notieren konnte. Falls notwendig, hat man immer neue Kopien hergestellt. Das machen sie im Phonogrammarchiv sogar heute noch. Gemeinsam mit einem Kunststoffinstitut haben sie eine Technik entwickelt, mit der sie Walzenkopien gießen, die man abspielen und digitalisieren kann.

Aufzeichnungen mit dem Phonographen gab es noch bis in den zweiten Weltkrieg hinein. Sogar Anfang der 1950er Jahre wurden Reisenden hin und wieder noch Phonographen mitgegeben und bespielte Walzen ins Phonogrammarchiv geschickt. Zugleich wurden ab Mitte der 1930er Jahre erste Tonbandaufnahmen angefertigt. Tonbänder nutzte man in den 1950er bis 1970er Jahren; danach wurde es digital.

Phonographen-Walzen vs. Tonbänder

Für die Mitarbeiter im Archiv sind die Aufzeichnungen auf Tonbändern und Kassetten heute eine viel größere Herausforderung als die Wachswalzen. Die Aufzeichnungen auf den Bändern zu retten, ist oft schwierig, während sich die Walzenkopien noch problemlos abspielen lassen.

Die weltweite Vielfalt der letzten 100 Jahre Musik ist nirgendwo so gut dokumentiert wie im Phonogrammarchiv in Berlin. Ein bekanntes Archiv mit alten Tonaufzeichnungen gibt es auch noch in Wien. Doch nur in Berlin hatte man sich ausschließlich auf Musik-Aufnahmen konzentriert.

Reisende, Ärzte, Ethnologen sandten ihre Wachswalzen aus Südostasien, Amerika, Afrika, von überall her – mehr oder weniger gut aufgenommen und beschriftet. Externe Sammlungen wurden erworben. Und allein über 1.000 Walzen entstanden während des 1. Weltkriegs durch die Königlich Preußische Phonographische Kommission – ebenfalls unter Leitung von Carl Stumpf. Man nutzte die Anwesenheit zahlreicher Kriegsgefangener, reiste in insgesamt 75 Gefangenenlager in ganz Deutschland und dokumentierte dort deren Sprache und Musik. Es gibt zum Beispiel Aufnahmen von einem mehrstimmigen Chor aus Georgien, von Tataren, die in Frankfurt/Oder interniert waren, und von griechischen Soldaten, die sich in einem Lager in Görlitz befanden.

Diese Aktivitäten waren übrigens auch Ausgangspunkt des Berliner Lautarchivs, das jedoch vorrangig Schallplatten aufnahm und in späteren Jahren mit Tonaufnahmen von Einstein, Max Planck oder berühmten Schriftstellern für Aufsehen sorgte.

Das Phonogrammarchiv und die große Geschichte

Die weitere Geschichte des Phonogrammarchivs ist auch ein Spiegelbild der deutschen Geschichte. Bis zum zweiten Weltkrieg bestand das Archiv fort und wurde erweitert. Nachdem Carl Stumpf sich zur Ruhe setzte, hatte man es Mitte der 1920er Jahre der Berliner Musikhochschule angegliedert. Erich Moritz von Hornbostel hatte jüdische Vorfahren. 1933 wurde er deshalb entlassen und er floh noch im gleichen Jahr vor den Nazis in die Schweiz und dann in die USA. Das Archiv wurde an das Museum für Völkerkunde angeschlossen. Während des Krieges wurde es jedoch nach Schlesien evakuiert, und später kamen etwa 90 Prozent der Walzen in die Sowjetunion.

Jahre nach dem Krieg gaben die Russen alle Walzen an die Staatsbibliothek in Ostberlin. Das führte zu einer absurden Situation: In Ostberlin lagerten die meisten Walzen. In Westberlin, in Dahlem befanden sich die dazugehörige Dokumentation und die Briefe. Für sich genommen, waren beide Bestände kaum zu gebrauchen. Ab den 1960ern gab es Versuche zwischen Ost und West, das Vorhandene wechselseitig zu nutzen – bis nach dem Mauerfall auch das Phonogrammarchiv wiedervereint wurde.

Anfang der 1990er Jahre begann man, alles zu erfassen – insgesamt über 30.000 Walzen, mehr als die Hälfte Unikate. Alle mussten zuerst identifiziert und im Katalog eingetragen werden. Für jede Walze wurde ermittelt, wo und wann sie aufgenommen wurde, zu welcher Ethnie sie gehört, ob sie Musik oder Sprache enthält, von welchem Sammler sie stammt usw.

Suche nach der musikalischen Identität

Bei der Zuordnung gab es immer wieder Rätsel. Es ging zum Beispiel um die Frage, welche Geschwindigkeit beim Abspielen der Walze richtig ist. Es gab eine Aufnahme von 1901 von der berühmten japanischen Künstlerin Sadayakko. Sie spielt eine Koto, ein japanisches Saiteninstrument. Dazu hört man eine Gesangsstimme. Weil man keinerlei Erfahrungen mit dieser Musik hatte, wurde die Aufnahme so behandelt, als sänge dort ein Mann. Dabei hatte die Koto-Spielerin natürlich selbst gesungen. Ließ man die Walze schneller laufen, war ihre Stimme deutlich zu erkennen.

Eine weitere Aufgabe ist, sämtliche Walzen zu digitalisieren. Das Archiv hat auch eine Reihe von CDs veröffentlicht, z. B. mit japanischer Musik von 1901 bis 1911, mit Musik aus dem Amazonas-Gebiet und mit argentinischer Musik, aufgenommen etwa zur gleichen Zeit.

Im Archiv finden sich heute auch Aufnahmen von Kulturen, die gar nicht mehr existieren. Und es ist nicht leicht, Aufnahmen von Musikkulturen zu bewerten, die über 100 Jahre alt sind. Das Archiv bekommt oft Anfragen. Menschen suchen die Musik ihrer Vorfahren bzw. eine musikalische Identität. Sie kommen zum Beispiel aus dem ehemaligen deutschen Südseeschutzgebiet, vom Bismarck-Archipel, wo es eine Insel namens Lihir gab, auf der die Deutsche Marine-Expedition damals Wachswalzen aufnahm. Für die Menschen dort ist es heute extrem wichtig, diese Aufnahmen zu bekommen. Die Mitarbeiter im Phonogrammarchiv stellen alles zur Verfügung, bemühen sich um Erklärungen, vermitteln Kontakte zu Kollegen, die mehr über diese Region und deren Kultur sagen können.

Andererseits sind die Mitarbeiter selbst interessiert, mehr über die Aufnahmen zu erfahren. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, dass Vortragende bei den Aufnahmen gar nicht ihre eigenen Lieder sangen – vielleicht aus Angst vor demjenigen, der die Aufnahme macht. Dann heißt es plötzlich: „Das da sind überhaupt keine Hopi-Indianer, und ein Totengesang der Hopi ist das schon gar nicht…“

Das Phonogrammarchiv besuchen

Übrigens kann jeder ins Phonogrammarchiv kommen, um sich Aufzeichnungen anzuhören. Man sollte sich jedoch vorher anmelden und gezielt suchen wollen. Wer nur mal Musik aus Afrika hören will, ist mit den Veröffentlichungen aus dem Archiv besser versorgt.

Die Leute, die im Archiv recherchieren, haben ganz unterschiedliche Motive. Es kommen Wissenschaftler, Filmemacher, Enkel der einstigen Sammler, Studenten, Leute vom Rundfunk, die Wiegenlieder aus aller Welt suchen… Perspektivisch sollen die Bestände noch leichter nutzbar gemacht werden. Man arbeitet an der Vernetzung von mehreren europäischen Datenbanken zur Musikethnologie.

PS 1: Ein herzliches Dankeschön an Dr. Susanne Ziegler, damalige wissenschaftliche Mitarbeiterin im Phonogrammarchiv, die mir viel für meinen Artikel erzählt hat.

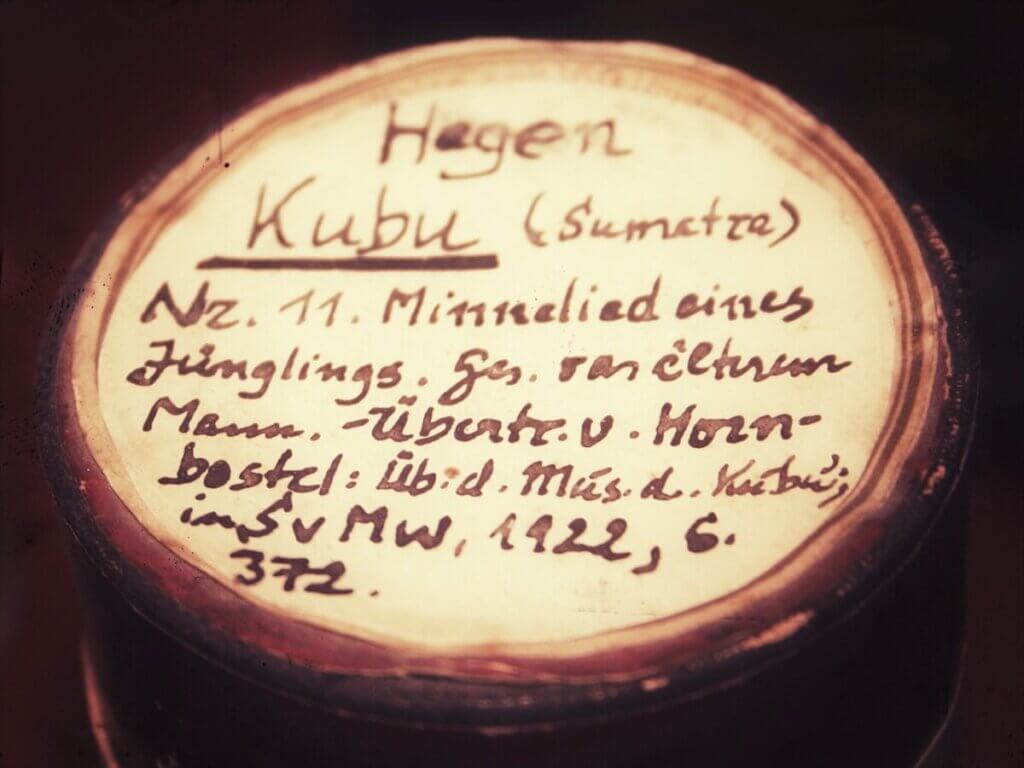

PS 2: Die Fotos zeigen Wachswalzen bzw. Wachswalzenhülsen und Phonographen. Die beschrifteten Hülsen habe ich im Phonographenarchiv fotografiert.

PS 3: Heute heißt es manchmal, dass man das Wort „Indianer“ nicht mehr sagen und dafür “Native American” oder “indigene Bevölkerung” verwenden soll. Auch das sind nur Sammelbegriffe für verschiedene ethnische Gruppen; sie sind also nicht besser als das Wort „Indianer“, das ja darauf zurückgeht, dass sich Kolumbus im Kontinent geirrt hatte. Als kleiner Junge wollte ich Indianer werden. Also bleibe ich bei „Indianer“.