Strom gibt’s noch nicht lange. In Berlin waren die Goldenen Zwanziger zugleich die hohe Zeit der Elektrifizierung. Fabriken, Stadtbahnen, Straßenlaternen – alles wurde elektrisch. Auch elektrische Autos wurden hier damals gebaut, setzten sich aber nicht durch. Und es gab die ersten elektrischen Hörgeräte, aber die setzten sich erst später durch. Auf einem Foto von 1909, das einen Gottesdienst des ersten deutschen Schwerhörigen-Vereins zeigt, sitzen die Vereinsmitglieder, rechts ein Gesangbuch und links ein Hörrohr.

Hörrohr – von den Urmenschen bis zur Wende

Hörrohre wurden sogar noch nach dem 2. Weltkrieg hergestellt. In der DDR gab es ab 1947 die Firma Rochhausen im Erzgebirge, die Hörrohre aus Bakelit und später aus Polystyrol fertigte. Durch den Krieg gab es viele schwerhörige Menschen. Man suchte nach Lösungen, die ihnen etwas besseres Hören ermöglichten – ohne dass dafür eine Energiequelle nötig war. Die Firma Rochhausen soll die Hörrohre noch bis zur Wende produziert haben – als Lösung für ältere Menschen, die mit Hörgeräten nicht zurechtkamen.

Vermutlich waren das die letzten Hörrohre, die in Deutschland hergestellt wurden. Und die ersten Hörrohre, die serienmäßig gefertigt wurden, gab es im 18. Jahrhundert. Doch im Prinzip gab es solche Hörhilfen schon, seit es Menschen gibt – also etwa seit 2 Millionen Jahren. Man ist sich jedenfalls ziemlich einig, dass auch Urmenschen die Hand ans Ohr legten, wenn sie mal nicht verstanden. Und dass sie Hörner oder Muscheln nutzten, um damit besser zu hören. – Nicht unbedingt, weil sie alle schwerhörig waren; das Leben als Urmensch war deutlich leiser und kürzer; vermutlich gab es noch nicht so viel Schwerhörigkeit. Aber beim Jagen oder um sich vor Gefahren zu schützen konnten solche Hörhilfen Vorteile bringen.

Hörrohr – möglichst diskret und nicht so einfach zu bauen

Als Hörhilfen für Schwerhörige sind Hörrohre schon skurril. Wenn Hörakustiker ein schräges Foto für ihre Homepage brauchen, greifen sie gerne zu einem Hörrohr. Aber die Vorstellung, dass man unter Leuten ist, und sich ständig so ein Ding ans Ohr hält, um ein bisschen mehr zu verstehen, ist nicht so toll.

Auch diejenigen, die Hörrohre vor hundert oder zweihundert Jahren benutzten, fanden sie eher nicht so toll. Deshalb gab es Hörrohre in dunklen Farben, die sich weniger von der Kleidung abhoben. Und es wurden kleinere Modelle entwickelt, die zwar weniger Verstärkung brachten, dafür jedoch auch weniger auffällig waren. Am liebsten hätte man unsichtbare Hörrohre gehabt…

Ein Hörrohr zu bauen, war übrigens nicht so einfach. Mit richtig guten Hörrohren bekommt man eine Verstärkung von bis zu 30 Dezibel. Dafür müssen sie den Schallüber eine möglichst große Fläche aufnehmen. Und je nach Tonhöhe (bzw. Frequenz) ist die Verstärkung unterschiedlich. Messen konnten die Hörrohrbauer den Schall noch nicht. Es blieb ihnen nur, einfach loszubauen und aus Erfahrung zu lernen.

Von Tieren mit großen Ohren und schnellen Beinen

Der erste Mensch, der die Idee von einem Hörrohr aufs Papier brachte, war wahrscheinlich der neapolitanische Gelehrte Giovanni Battista della Porta. Er war einer der ersten Naturforscher – also derjenigen, die die Natur anschauen und daraus Schlüsse ziehen. 1588 schrieb er ein Buch der Natürlichen Magie, eine Art Wunderbuch. Damals glaubte man noch an Zauberer und Hexen. Giovanni Battista della Portas Magie war ausdrücklich keine schwarze Magie. (Die Inquisition hat in dennoch unter die Lupe genommen; aber ihm ist nichts passiert.)

In seinem Wunderbuch, der „Magia Nautralis“ geht es um jede Menge wundersamer Entdeckungen – um die Herstellung von Arznei, um Geheimschrift, darum, wie man Edelsteine machen oder Metall verwandeln kann usw. Ein Kapitel beschreibt, wie man ein Instrument baut, mit dem man „viel Meilen“ hören kann. Das heißt, das Ding war mehr als eine Art Super-Hörer gedacht, nicht als Ausgleich für Hörverlust. Und diese Erfindung war sozusagen von der Natur abgelauscht:

„So viel nun die Form und Gestalt belanget, die dieses Rohr haben soll, so muß man die Ohren aller derer Thiere betrachten, die gar ein trefflich Gehör haben: Denn dies wird uns befohlen in den Regeln der Natur-Kunst, wenn man etwas Neues erfinden will, so müsse man der Natur nachforschen und nachgehen.“

Giovanni Battista della Porta besah sich also die Tierwelt: „Wenn wir nun die Thiere betrachten wollen, die ein scharfes Gehör haben, so müssen wir uns nach denen umsehen, die da furchtsam sind: als vor deren Wolfahrt die Natur dergestalt gesorget, daß sie, weil es ihnen an Stärcke mangelt, gleichwol vermittelst eines vortrefflichen Gehöres ihr Heyl in der Flucht finden könnten.“ Ein „furchtsames und unbewaffnetes Thier“ hätte natürlich „grosse und hohlhörende Ohren…, damit es seine Gefahr und Nachstellung von Weiten vernehmen und sich bey Zeiten auf die Flucht machen“ kann.

Erste Anleitung für Hörrohrbauer

Kurz gesagt meinte Giovanni Battista della Porta: Wenn du Tiere mit guten Ohren finden willst, dann schau dir an, welche Tiere schnell weglaufen können – irgendwie auch ganz logisch. Zu solchen Tieren zählen nach Ansicht des Gelehrten Kaninchen, Hasen, Hirsche, Esel, Ochsen usw. – „Diese haben große Ohren, die ihre Oeffnung gegen die Stirne zu haben, und solche Oeffnung dahin richten können, wo der Schall herkommt.“ Außerdem hätte schon Aristoteles gesagt, dass Pferde, Esel, Hunde usw. so große Ohren haben, sie hin und her bewegen können und „zu den Stimmen und dem Schall zuzuwenden pflegen, weil die Natur sie selbst gelehret, wie sie diese Glieder gebrauchen sollen.“

Andererseits verweist Giovanni Battista della Porta darauf, dass diejenigen Tiere, die „so kleine Ohren haben, die man nicht viel sieht, auch ein schwaches Gehör haben. Denn die meisten Fische haben keine Ohren und nur bloße Röhren und inwändig Gänge ohne ausstehende Ohren-Gestalt. Daher müssen sie nothwendig viel ein stumpffer Gehör haben.“ Außerdem lehre die Erfahrung, „daß die jenigen, denen die Ohren abgeschnitten sind, ein schwächer Gehör haben.“

Dann beschreibt Giovanni Battista della Porta noch, wie man so ein Rohr bauen muss: „So muß nun die Form des Gehör-Rohres ziemlich weit, inwendig hohl und herauswerts sehr offen, von innen aber Schneckenweise gewunden seyn.“ – Das aus zwei Gründen: „(E)rstlich, wenn der Schall gerade zu hinein fallen könnte, so würde er das Gehör verletzen: Und zum andern, daß die Stimme, so durch den Schnecken-Gang sich hinein winden und an die krummen Gänge der Ohren hin und wieder anschlagen muß, dadurch vermehret wird, wie wir an dem Echo oder Wiederhall sehen.“

Dies, so der Gelehrte, wäre ja auch bei den Meer-Schnecken so. Denn „wenn man sie vor die Ohren hält, (wird) einem ein gelindes Geräusche erwecket.“ Und man sollte zum Bauen ein „ganz lockres Holz“ verwenden, „weil dessen Löchlein stets offen stehen und voller Luft sind, und durch einen gelinden Schlag einen Schall geben.“ Giovanni Battista della Porta empfiehlt hier das Holz der Baumwinde. Und man müsse diese Röhre so bauen, „daß man sie bequemlich in die Ohren stecken kann / wie man die Perspektiven (Brillengläser?) an die Augen hält.“

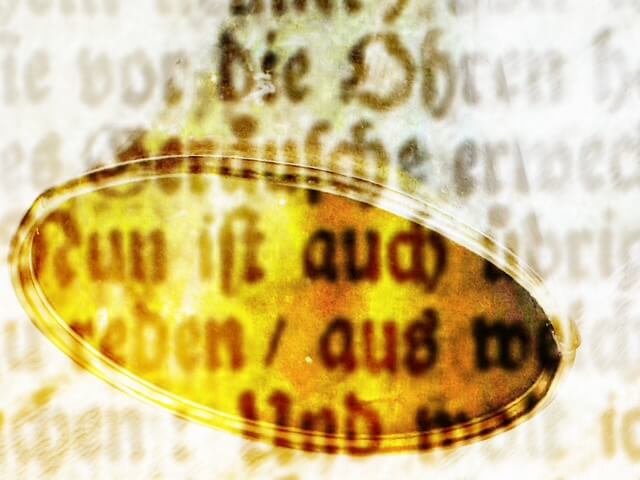

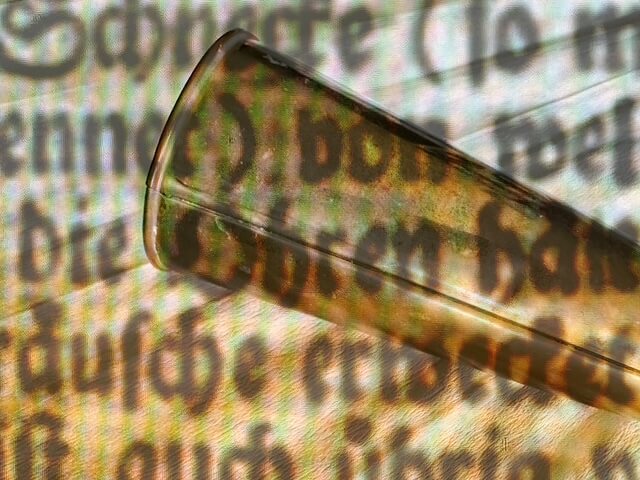

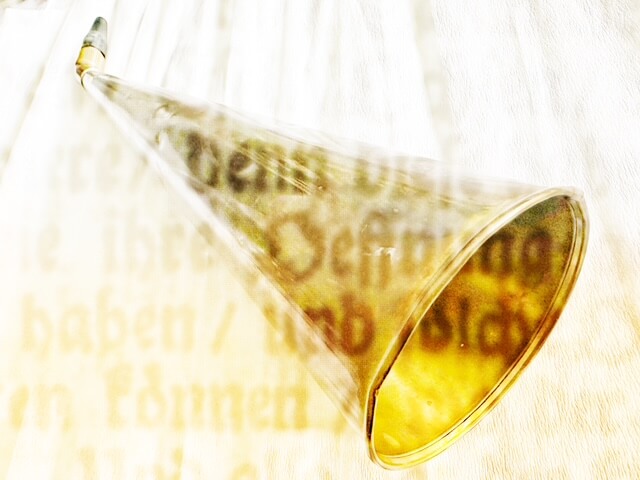

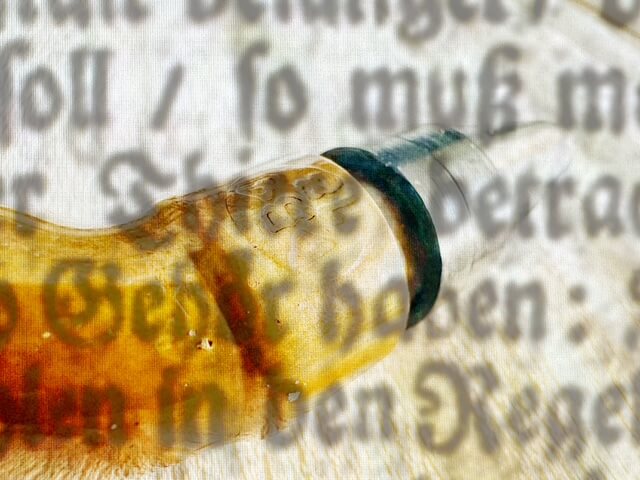

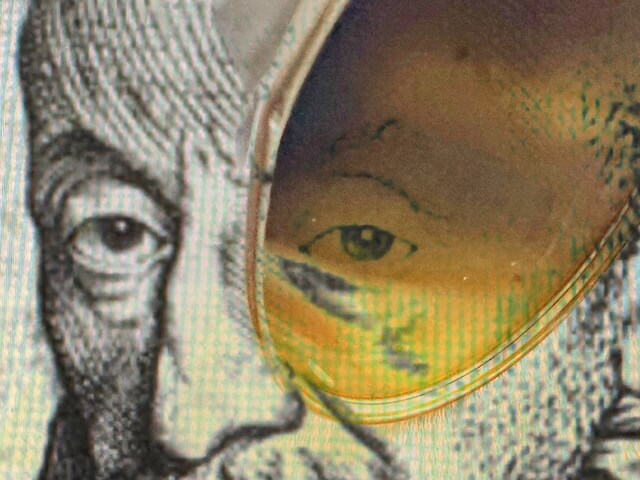

PS: Die Fotos für den Beitrag zeigen ein Hörrohr, das ich auf einem Flohmarkt in Roskilde gefunden habe, und Schrift aus der „Magia Naturalis“ von Giovanni Battista della Porta – einer deutschen Ausgabe von 1715, aus der ich hier auch zitiert habe.